Por Isabela Discacciati*

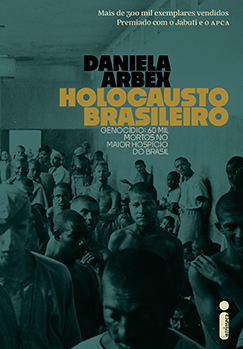

Do lado de fora, prevalece o verde, cor da ilusão de um lugar pacato de clima ameno. A vegetação toma conta das colinas e uma placa indica: risco de animais peçonhentos. Uma gruta emoldurada pela hera abriga um altar e imagens religiosas, protegidas em oratórios de vidro. Estou na frente do antigo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), o famoso Hospital Colônia, cuja história foi revelada às novas gerações pela jornalista Daniela Arbex, no premiado livro Holocausto brasileiro.

Hoje o local é sede do Hospital Regional da cidade mineira mas, desde 1996, o torreão, seu prédio mais característico, abriga o Museu da Loucura. Entre o ano de sua criação, 1903, e o início da década de 1980, quando começou a ser desativado, o Hospital Colônia recebeu milhares de pacientes. Estima-se que 60 mil pessoas morreram lá dentro, vítimas de tratamentos desumanos. O museu é uma tentativa de recontar essa história sombria e dolorosa por meio de objetos, imagens e sons. Um depósito de memórias do que foi um depósito de vidas humanas.

Nas palavras do historiador e pesquisador Edson Brandão, curador do museu, a criação do espaço fez parte de um processo de cura da instituição: “A proposta inicial tinha um viés de mea culpa, mas também de luto pelas vítimas e de marco histórico aberto à visitação para mostrar uma história que não pode ser apagada por conveniências”.

Lembranças do trem da morte

O Hospital Colônia foi fundado em 1903 como o primeiro grande centro público de assistência psiquiátrica de Minas Gerais. A escolha de Barbacena para sediá-lo foi determinada pela existência de um sanatório particular já desativado na cidade, no terreno da antiga Fazenda da Caveira, de propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, delator de Tiradentes e de seus companheiros no movimento da Conjuração Mineira, em 1792.

A estrutura recebia pacientes de todo o estado, mas grande parte não apresentava distúrbios psiquiátricos. Eram pessoas rejeitadas pela sociedade: moradores de rua, prostitutas, homossexuais, jovens grávidas, mulheres abandonadas pelos maridos e até mesmo crianças com alguma deficiência física. Acomodados em vagões de cargas, eles atravessavam as linhas ferroviárias que conduziam a Barbacena, em uma viagem sem volta.

A superlotação, a falta de recursos, higiene e os tratamentos utilizados atestaram o desprezo pela vida humana autorizado pelo Estado. As condições do hospital foram denunciadas a partir dos anos 1960. Na década seguinte, o movimento de reforma psiquiátrica ganhou força, contribuindo para que o Colônia fosse, aos poucos, desativado.

Além de revelar a história da instituição psiquiátrica, o acervo do Museu da Loucura ilustra os contrastes entre a vida dentro do Colônia e fora de seus muros. A fotografia do primeiro diretor do hospital, doutor Joaquim Dutra, de terno, gravata e relógio de bolso pendurado no colete, como ditava a moda do início do século XX, divide o espaço com dois modelos de “azulão”, pendurados em cabides. O “azulão” era o uniforme dos internos, uma túnica para as mulheres e um par de camisa de mangas curtas e calças para os homens. Embora muitos internos vagassem nus pelos pavilhões do hospital, como testemunham as imagens espalhadas pelas paredes do museu.

Alguns objetos em exposição foram feitos pelos próprios internos, como as bonecas exibidas em uma vitrine. O lúdico dá lugar ao horror em marionetes de pano com olhos tristes e mãos atadas por algemas feitas de papel alumínio. Muitos homens, mulheres e crianças que estiveram internados no Colônia perderam literalmente a voz e tiveram que buscar outros meios para se comunicar.

Em praticamente todos os painéis fotográficos do Museu da Loucura, as imagens são de pessoas curvas, acuadas, com o olhar perdido de quem desistiu de fazer perguntas por não encontrar respostas possíveis. Ironicamente, no mesmo ambiente são expostos instrumentos de contenção como eletroconvulsores, algemas, grades, cordas, camisas de força e menções a práticas como banho gelado e quente e injeções de terebentina (matéria-prima usada em solventes). Muitos pacientes não resistiam aos tratamentos: se não morriam de parada cardíaca ou respiratória pelas descargas elétricas, o frio abreviava suas vidas. Para inibir a superlotação, o hospital empregava um sistema de leito único: as camas eram retiradas e os internos dormiam no chão, por cima de capim e em meio a dejetos, insetos e ratos.

A alimentação era outra questão. A comida, servida nos panelões que hoje compõem uma das paredes expositivas do museu, era completamente triturada e misturada ao arroz e ao feijão. Aos internos não era permitido o uso de talheres, considerados objetos perigosos. Com a dieta praticamente líquida e a higiene escassa, era comum que eles perdessem dentes.

Sem ter quem reclamasse por seus corpos, o destino de muitos que não sobreviviam era o Cemitério da Paz, para onde eram levados em uma carrocinha de madeira, com uma cruz vermelha pintada. Outros tinham seus corpos vendidos às faculdades de medicina ou trocados por remédios ou comida, em uma transação que ficou conhecida como comércio da morte – como atesta o crânio de um paciente não identificado em exposição.

O segundo andar do museu, acessível por uma escada caracol de madeira, marca a passagem do horror à esperança. No topo da torre, acima da cabeça dos visitantes, está a última grade do complexo, proveniente de uma cela do Pavilhão Antônio Carlos, desativado somente em 1990. Por trás da grade, a imagem de uma interna nua com braços erguidos é uma das mais chocantes da série feita pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo, em 1961.

A era da esperança teve início tardiamente, em 1979, quando a atenção da opinião pública se voltou para a reforma dos hospitais psiquiátricos. A expografia do museu faz um grande apanhado das reportagens de denúncia, que vieram em seguida à série Porões de Loucura, assinada pelo jornalista Hiram Firmino no jornal Estado de Minas naquele ano. Na mesma sala, são exibidas as cenas chocantes do documentário Em nome da razão, gravado pelo cineasta Helvécio Ratton dentro do hospital. Outro destaque é a visita ao hospital do psiquiatra italiano Franco Basaglia, símbolo da luta antimanicomial no país, em 1979.

Mas a lembrança do Colônia, comparado por Basaglia a um campo de concentração, fica ainda mais viva e pungente quando atravessa os nossos ouvidos. Uma sala do museu concentra quatro caixas de som que emitem as vozes dos internos captadas durante os anos de horror. São gritos, risadas, falas desconexas e músicas. A mais famosa delas, escrita e cantada pela paciente Sueli Rezende, tornou-se hino do hospital, como conta Daniela Arbex em Holocausto brasileiro.

Guimarães Rosa e um lugar chamado Barbacena

No chão de uma das salas do Museu da Loucura, um cubo de madeira reproduz um trecho de Sorôco, sua mãe e sua filha, conto de João Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Estórias, de 1962. No conto, o viúvo Sorôco coloca a mãe e a filha em um dos vagões do “trem do sertão”, a locomotiva que levava os loucos para “um lugar chamado Barbacena”. O “trem do sertão” daria origem à expressão “trem de doido”, curiosamente usada pelos mineiros para designar algo de bom ou de extraordinário.

Toda a obra do célebre autor de Grande Sertão: Veredas foi produzida a partir de anotações das viagens que fazia, cidades por onde passava e pessoas que conhecia. Guimarães Rosa conheceu bem a Cidade dos Loucos, ele chegou à Barbacena em 1933, onde fixou residência após ser aprovado em um concurso como oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria.

Além do trabalho como médico, Guimarães se dedicava ao estudo de línguas estrangeiras e à escrita. Fez muitos amigos em Barbacena, entre eles o escritor Geraldo França de Lima, que o acompanhou em vários momentos importantes de sua vida. Foi Geraldo que o incentivou a prestar concurso para o Itamaraty, em 1934, evento que marcou definitivamente seu ingresso no mundo das letras.

A passagem de Guimarães Rosa por Barbacena foi breve, não há vestígios na cidade. No lugar da casa onde morou, hoje fica um prédio residencial, sem qualquer placa ou menção à história do escritor. Sobrevive, como um dos símbolos da cidade, o bonito prédio da estação ferroviária central, que se transformou em um centro cultural e hoje encontra-se em reforma. A estação Sanatório, parada do “trem do sertão” e porta de entrada para o Hospital Colônia, foi demolida nos anos 1980, o que obviamente não bastou para apagar a história. Ela ficou gravada na solidão de Sorôco, no destino de sua filha e de sua mãe, nas vozes das cantigas de desatino, como diria o próprio Guimarães Rosa, no conto que escreveu sobre o trem da longínqua Barbacena: “Para o pobre, os lugares são mais longe”.

Com Holocausto brasileiro, Daniela Arbex reconstruiu muitas ruínas que estavam soterradas, dando voz aos sobreviventes da tragédia e às suas testemunhas. Seu livro é um trabalho corajoso, que não aponta um só culpado, mas assume uma omissão coletiva com a proposta de escrever uma nova história.

*Isabela Discacciati é jornalista e vive em Treviso, norte da Itália. Especializada em cultura e patrimônio gastronômico pela Universidade Ca Foscari de Veneza é autora do Guia Passeios em Veneza e realiza tours temáticos pela cidade. Leitora entusiasmada desde criança, se inspira no universo dos livros para escrever e contar histórias.

Muito bem escrito. Fiquei muito “atenta” aos fatos relatados com tantis detalhes

Como conhecemos pouco a nossa histõria Brasil. Grata