Por Clarissa Wolff*

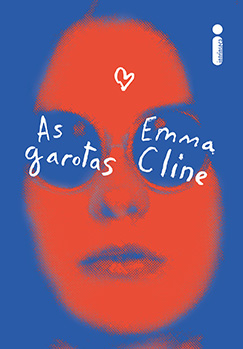

Em As garotas, Emma Cline se inspira em uma trágica história real para falar do amadurecimento feminino.

As garotas da vida real, durante o julgamento da “família” Manson (fonte)

Os anos 1960

Dos meus 10 aos 16 anos (tá bom, talvez 26), meu sonho era participar de uma sociedade secreta. Fui fundadora de umas três ou quatro, com nomes em latim ou em francês, e cuja única integrante era eu mesma. A sociedade secreta que deu mais ou menos certo foi no quinto ou sexto ano da escola. Usei todo o conhecimento roubado da minha mãe, que é médica, e levava informações sobre a puberdade para minhas colegas. Juntas, estudávamos o estagiamento de Tanner, comparávamos o tamanho dos seios e calculávamos o tempo para que cada uma menstruasse. O grupo se chamava G.A.S.P. (Garotas Avançando no Saber da Puberdade — eu não era tão criativa nessa época) e tinha dez regras em uma lista impressa em papel azul e fonte Garamond — pela qual eu estava obcecada após descobrir que era a usada na edição de Harry Potter. Lembrei-me recentemente dessa pérola em uma viagem para a casa dos meus pais, em Porto Alegre.

A pré-adolescência e a juventude são a epítome da necessidade de pertencer, de ser aceito, e, mais que isso, de ser especial. Como diria The Killers, “it’s only natural”. Hoje temos grupos no Facebook e no WhatsApp que saciam essa ânsia, mas nos anos 1990 nada disso existia. Nos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970, muito menos.

Os anos 1960 viram o país sair do torpor pós-Segunda Guerra Mundial e mergulhar na realidade da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã, o que levou os movimentos de esquerda de paz e amor ao enfrentamento. A década presenciou a morte dos heróis do movimento negro em 1965 (Malcolm X) e 1968 (Martin Luther King Jr.) e o surgimento dos Panteras Negras. Viu o feminismo se desenvolver como movimento político a partir da publicação em 1963 de A mística feminina, de Betty Friedan, e crescer e se fortalecer nas mãos de heroínas como Angela Davis, Shulamith Firestone e Andrea Dworkin, que lutavam pelo fim do estupro, da pornografia e pelo direito ao aborto (finalmente alcançado em 1973). Viu o Verão do Amor em 1967 e o Woodstock em 1969.

Esse era o momento de encontrar um propósito, um lugar para pertencer, sua religião e seu messias. E foi a década de 1960 que viu nascer Charles Manson.

O culto mais famoso do mundo

Minto. Na verdade, Charles Manson nasceu em 1934. Mas me refiro ao mito: aquele sobre quem vemos referências nos nomes de bandas e artistas como Kasabian e Marilyn Manson, na literatura de Thomas Pynchon e Joan Didion, em filmes e em músicas. Esse sim nasceu nos anos 1960.

No Brasil, muita gente não faz ideia de quem é Charles Manson — e, mesmo assim, as chances de termos deparado com uma versão distorcida de alguma referência a ele em filmes exibidos na “Tela Quente” ou na “Sessão da Tarde” são bem grandes. Mas lá fora Manson definiu uma geração. Vendido ainda pequeno pela mãe alcóolatra em troca de uma garrafa de vodca, ninguém esperava que ele se tornasse um cidadão exemplar. Manson acreditava que era um messias, usava técnicas de manipulação inteligentíssimas, drogava seus seguidores com LSD e anfetamina, obrigava suas seguidoras a transar com ele e era tão perturbado quanto foi poderoso para aquele grupo. Dezenas de biografias, estudos, documentários e reportagens tentaram desvendar e entender a mente por trás do culto mais famoso do mundo: a família Manson.

O carismático líder acreditava na supremacia branca e que as mulheres deviam atender suas necessidades. É natural que, como produtos de uma sociedade patriarcal que treina mulheres à submissão e ensina-lhes que seu valor reside na opinião de um homem, elas sejam as presas mais fáceis. Ainda assim, a família contava com um ou dois homens entre os mais ou menos 15 integrantes que acreditavam plenamente no discurso de Manson.

Apesar disso, o que ele realmente queria era ser famoso. Em uma era pré-reality show, Manson recorria a seu suposto talento como músico e a sua ligação com Dennis Wilson, do Beach Boys, para que seu sonho se tornasse realidade. Não conseguiu. Frustrado, raivoso, descontrolado, instruiu que seus seguidores invadissem a casa onde acreditava que morava o produtor musical que o havia rejeitado. Eles deveriam matar quem encontrassem. Havia quatro pessoas, inocentes, sem ligação com a vítima desejada: entre elas estava a atriz Sharon Tate, na época mulher do diretor de cinema Roman Polanski, grávida de oito meses. O transe não acabou, e os assassinatos continuaram até somarem nove vítimas.

Era, de fato, o fim da paz e do amor na Califórnia.

Sharon Tate, na época casada com o diretor Roman Polanski, foi a vítima mais conhecida do culto de Manson. (Fonte)

As garotas de Manson

Apesar dos múltiplos relatos sobre o terrível homem por trás disso tudo, pouco se fala sobre as garotas que estrelaram esses acontecimentos. Havia Linda Kasabian, a integrante do culto que finalmente foi até a polícia e revelou detalhes dos crimes, horrorizada com o que tinham feito, e Patricia Krenwinkel, atualmente a mulher presa há mais tempo no sistema penitenciário dos Estados Unidos. Mas as garotas que atraíam olhares de verdade não eram elas.

Leslie Van Houten era linda, tinha cabelos pretos, a pele clara e traços aristocráticos. Era a mais nova integrante do culto. Com um sorriso perfeito, um olhar penetrante e naturalmente sensual, de corpo altivo e elegante, Leslie era uma mulher confiante mesmo aos 19 anos. Ficava difícil desviar o olhar de alguém como ela. As entrevistas posteriores vão aos poucos mostrando a menina se tornando mulher, primeiro em 1977, depois em 1994, e finalmente em 2015, cada vez mais humana, o remorso explícito, tentando ela mesma entender o que tinha se passado.

Havia ainda Susan Atkins, assustadora em cada entrevista subsequente, com o rosto alongado, a voz e os traços infantis mesmo com 30 anos. Assistir às entrevistas de 1976 é ter certeza de que estamos frente a frente com uma bruxa. É impossível desviar os olhos, e é impossível continuar olhando. O arrepio que acompanha a voz de timbre agudo, meio sussurrada, recontando cada momento dos assassinatos, vai subindo pela coluna até eriçar cada pelo do corpo. Susan parece continuar num estado permanente de apatia, como se ainda não tivesse acordado do torpor das drogas. Mesmo em 2009, já de cabelos brancos, a voz permanece a mesma.

Mas as três garotas que entraram rindo diante do juri para responder aos crimes de 1969 também tiveram histórias antes da família Manson, foram produtos da sociedade e do abuso psicológico, físico e emocional de seu líder.

Elas também não deixam de ser vítimas.

Um grande livro de estreia

A culpa e a inocência são conceitos abstratos quando existem estruturas capazes de levar indivíduos a determinadas situações. Tendo em vista que a sociedade, o contexto e a opressão influenciam as pessoas, como é possível julgar quem é culpado e quem é inocente?

A culpa e a inocência são conceitos abstratos quando existem estruturas capazes de levar indivíduos a determinadas situações. Tendo em vista que a sociedade, o contexto e a opressão influenciam as pessoas, como é possível julgar quem é culpado e quem é inocente?

As garotas de Manson são os dois.

É nesse cenário nebuloso que se passa As garotas, de Emma Cline. O romance de estreia acompanha a vida de uma protagonista apaixonada por sua versão ficcional, uma mistura de Leslie e Susan. Entramos sem convite no mundo de drogas e abuso do culto mais famoso do mundo — mas, acima de tudo, entramos no mundo de uma adolescente que está crescendo e se formando como ser humano, aprendendo o que realmente significa viver e amar.

A narrativa sublime, o cuidado com os detalhes, o impacto de imagens poderosas e as metáforas estranhas e precisas parecem, às vezes, nos enganar: tal qual Vladimir Nabokov em Lolita, Cline às vezes nos faz esquecer de que estamos lendo uma história de horror. O domínio da linguagem nos faz pensar em uma Donna Tartt jovem, mas a capacidade de mergulhar nas ânsias, nos medos e na essência do sentimento adolescente pode nos remeter a um John Green um pouco macabro. E nesse cenário de beleza e repulsa encontramos, mais que uma resposta, a pergunta que faz sentido: o que define nossa inocência, senão o acaso?

>> Leia um trecho de As garotas

*Clarissa Wolff escreve desde pequena e já contribuiu para Rolling Stone, UOL e VICE, entrevistando bandas e escritores. Mantém um blog sobre cultura em geral e um canal no YouTube sobre literatura.

Raony e suas personagens

Raony e suas personagens

A culpa e a inocência são conceitos abstratos quando existem estruturas capazes de levar indivíduos a determinadas situações. Tendo em vista que a sociedade, o contexto e a opressão influenciam as pessoas, como é possível julgar quem é culpado e quem é inocente?

A culpa e a inocência são conceitos abstratos quando existem estruturas capazes de levar indivíduos a determinadas situações. Tendo em vista que a sociedade, o contexto e a opressão influenciam as pessoas, como é possível julgar quem é culpado e quem é inocente?

Siga-nos